INFORMATIONお知らせ

2020年の記事

2020年度のエントリー受付を開始しました!

- ニュースリリース

- 2020.07.06

信州未来アプリコンテスト0(ZERO)の2020年度募集を開始しました!

今年のテーマは、

「今こそ!人にチカラを与えるアプリ」

昨年10月の令和元年東日本台風や、新型コロナウイルス感染症により、私たちを取り巻く環境は一変してしまいました。ただこんな時だからこそ、デジタルが人々にチカラを与え

ることができると信じています。そのチカラを、どんな形でもよいので、アプリに具現化してみてください。

応募締切は2020年10月15日(木)。

書類選考通過者には、11月3日(火・祝)信州大学国際科学イノベーションセンター(長野市、信州大学工学部内)で開催するDemoDayで、自作のアプリをプレゼンしていただきます。

※DemoDayの日程が例年より1か月程度早めです。ご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況等により、開催方式はリモートを含め検討します。詳細は追って発表いたします。

※主催側の開催方式に依らず、リモート参加を希望する場合は受け付けます。エントリー時にお申し出ください(あとから変更も可能です。)

詳細は応募要項ページをご参照ください。ご不明点は事務局まで。多数のご応募お待ちしています。

こんな時だからこそ、デジタルの力を見せつけてやりましょう!

[応募要項]

https://shinshu-futureapp.net/outline/

[長野県プレスリリース]

https://www.pref.nagano.lg.jp/sentan/happyou/20200706.html

2019.12.7(Sat)DemoDayレポート@信州大学国際科学イノベーションセンター

- コンテスト結果

- 2020.01.07

今回で5度目の開催となった信州未来アプリコンテスト0(ZERO)DemoDay。

過去最多74件の応募作品の中から、書類審査を通過した21組のファイナリスト達が、自作のアプリをプレゼンするDemoDayが開催されました。

今回は、「Idea Division(アイデア部門)」「Data Division(データ部門)」の2部門制という初の試み。

当日の様子をレポートしていきます!

U18(18歳以下)

長野県内の他、県外からも計11組がDemoDay出場を決め、自作アプリのプレゼンを行いました。

今年からU15の枠がなくなりU18に統合されたため、小・中学生から高校生・3年生以下の高専生まで、幅広い年代が同じ部門で競うこととなりました。そのためか、朝の動作テストの時間から、独特の緊張感が漂っていました。

[U18]Idea Division-01

ためちゃんず(新島学園中学校)

App:「どこでもドラム」

Member:為谷秀太、仲田翔太郎、松葉晴臣、松本清人、山崎 一吹

Mentor:依田大志(株式会社アソビズム未来工作ゼミ)

トップバッターは、群馬県新島学園中学校3年生「ためちゃんず」のみなさん。

軽音楽をやっているメンバーの、”ドラムセットは高価だし、大きすぎるので持ち運びが大変・・・”という悩みから、開発につなげました。

開発したのはなんと、段ボールでできた「たためるドラム」。

キータッチと段ボールの工作で作られています。見た目は、、、段ボールで出来ているものの、形はドラムそのもの!残念ながら写真には写っていませんが、キックドラムにメーカーロゴが入っているというディテールも、印象的でした。

実機デモでは、音は出たもののスピーカーがなく大きな音が出ないトラブルがあり、少し悔いが残ってしまったためちゃんずのみなさん。「たためるドラム」というインパクトが先行して目立ちがちでしたが、「欲しいから創ろう!」という心意気や、windows・Mac双方で開発している細かいこだわりも、評価できる作品でした。

[U18]Idea Division-02

小森航平(未来工作ゼミ)

App:「読書のすすめ」

Member:小森航平

Mentor:-

本が好きで、普段から本をよく読むという小森航平さん(小6)が開発したのは、おすすめの本のジャンルを教えてくれるアプリ「読書のすすめ」。画面に沿って、好きなジャンルをメイン・サブと選択していくと、今読むべきおすすめの本のジャンル候補が表示されるというもの。最後はルーレットでランダムに選択され、おすすめの本をチョイスしてくれます。

そのジャンル選択肢の豊富さに関心の声が上がり、また審査員からは「ジャンルの提案だけでなく、ネットに接続して具体的なタイトルの提案までできないか?」「他者との共有機能があればもっと面白いのでは?」など、様々な派生アイデアのアドバイスもありました。メインジャンル・サブジャンルという形で選ばせる点に独自性があり、また普段から様々な本に親しんでいることが垣間見える、小森さんの素敵な作品でした。

[U18]Idea Division-03

水谷俊介(信州大学教育学部附属松本小学校)

App:「AIスクッチブラザーズ」

Member:水谷俊介

Mentor:濱田康(BeeTreeプログラミング教室)

※長野県教育委員会賞受賞

プログラミング学習でAIを学んだという水谷俊介さん(小6)は、それまでAIに対して抱いていた”難しそう・・”というイメージが一気に”楽しそう!”に変わったとのこと。その初期衝動をそのままに開発したのはオリジナルゲーム「AIスクッチブラザーズ」。

一見、見た目は普通のアクションゲームに見えますが、この作品の肝は操作方法。コントローラで操作するのではなく、カメラとAIを使った人体認識で、自らがカメラの前で動くことでゲームキャラクターを動かすという仕様です。水谷さんがパンチの動作をすると、画面キャラクターのネコもパンチをする場面では、会場からも「おぉ~」と関心の声が上がりました。

昨年度も出場し、当時小学5年生ながら全部門を通じたインパクト賞を受賞している水谷さん。なぜゲーム作品を作ったかを聞かれ、「なかなかゲームを買ってもらえないから」と答えていました。”ほしいけど手に入らないから創ろう”という、水谷さんの本気が見られた作品でした。

[U18]Idea Division-04

国土交通省 交通安全課(新島学園中学校)

App:「keep our lives safe system」

Member:木村海斗、小栗康生、伊藤寛人、金井一訓、岩井蒼空

Mentor:依田大志(株式会社アソビズム未来工作ゼミ)

※NTTドコモ長野支店賞受賞

社会問題となっている自動車運転の誤操作を題材に作品を開発したのは、新島学園中学校3年生「国土交通省交通安全課(あくまでもチーム名です)」のみなさん。実際に事故に遭ったことがあるメンバーの実体験が、アイデアの元になっています。

アクセル・ブレーキを踏んだ時に固有の音を鳴らし、踏み間違いを防ぐというものです。また居眠りをしていないかも、ハンドル操作からモニタリングできる仕組みです。シンプルな設計ですが、効果も期待できる作品でした。

実際に車に載せて試したかを聞かれたところ「まだ」という国土交通省交通安全課のみなさん。車の運転ができる身近な大人の協力を得つつ、安全に配慮しながらどんどんブラッシュアップしてほしい作品でした。

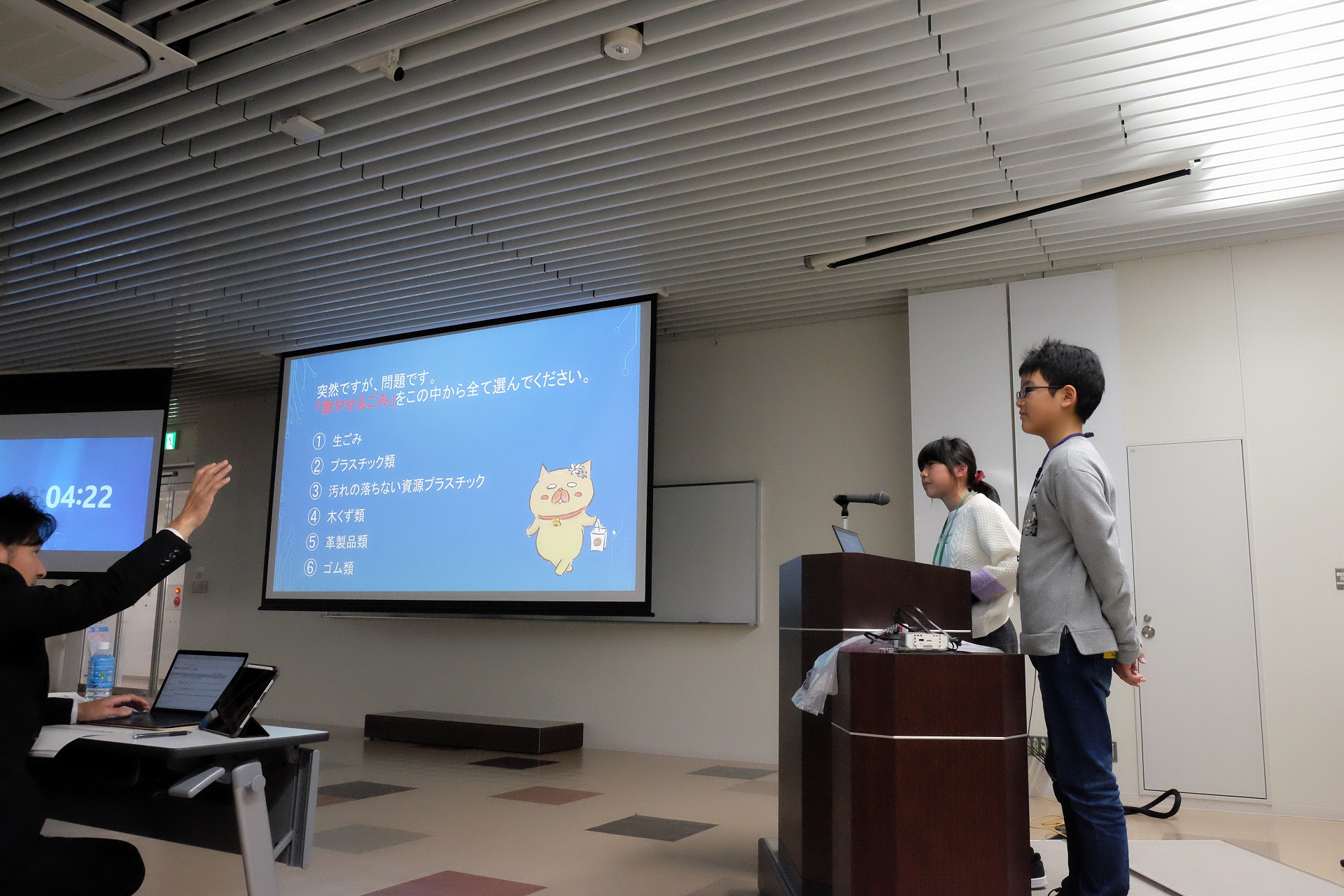

[U18]Idea Division-05

ノーストップイーグル(宮田村立宮田小学校、STEAM Lab Sahara)

App:「がるびっち☆せぱれーしょん」

Member:細田ひかり、片桐侑祐

Mentor:池上大貴(STEAM Lab Sahara)

「これは、燃えるごみだと思いますか?それともプラスチックの資源ごみだと思いますか?」

突然の質問から始まったプレゼンに思わず引き込まれました。発表したのは、宮田村から参加の「ノーストップイーグル」細田ひかりさん(小5)と片桐侑祐さん(小6)の2人。2人が住む町では、今年4月からごみ出しのルールが変わり、分別に悩む機会が増えたそうです。

そこで、バーコードを取り付けてごみの分別を識別できる装置を考えました。現在は、予め自身で取り付けたバーコードから識別できるだけですが、”バーコードで管理する”というアイデアがキラリと光る作品でした。

今後は、写真等で形状や材質からごみ分別を判定できたり、地域によって異なる分別ルールに対応するため初期設定画面を工夫するなど、面白い展開も期待できます。また何より、最年少出場者ながら、会場を巻き込んで一生懸命堂々としたプレゼンを披露してくれたのが、とても好印象でした。素敵な2人の今後に期待です!

[U18]Idea Division-06

頭文字(イニシャル)AI(新島学園中学校)

App:「ことわざカルタ」

Member:飯塚立起、石川宗寿、磯田優太郎、飯島空雅、相場大空

Mentor:依田大志(株式会社アソビズム未来工作ゼミ)

「ことわざ」の文化を、センサー付き電子かるたで伝えることを考えたのは、新島学園中学校3年生「頭文字(イニシャル)AI」のみなさん。海外の人とのコミュニケーションを取ろうとして、本作品を開発したとのこと。

日本語のことわざが読み上げられると、画面上で英語に翻訳されつつ、正しいかるた札を取ったかどうかをセンサーで判別できるというもの。英語圏の方ともかるたで遊べ、文化交流を図れる様子を寸劇で表現してくれました。

単純な翻訳機能はインターネットにもたくさんありますが、そこに”ことわざ”と”かるた遊び”の要素を加えてスケールアップさせた、頭文字(イニシャル)AIのみなさん。ぜひ実際に海外の方とたくさん遊んで、改善点をどんどん洗い出してほしいです。

[U18]Idea Division-07

都留高校アプリ開発チーム(山梨県立都留高等学校)

App:「甲州弁翻訳アプリ Shingen」

Member:稲垣仙人、兼田翔汰

Mentor:-

※KDDI賞受賞

とても元気な印象の高校生2人組は、山梨県から参加の稲垣仙人さんと兼田翔汰さん。開発したのは、英語から標準語をすっ飛ばして甲州弁に翻訳してくれる、ユニークなアプリです。

「方言を使う人が減ってきた。だけど甲州弁は立派な文化。残していきたいし楽しんでもらいたい―」そう語った都留高校アプリ開発チームの2人。「おばさん」という単語で実機デモを試すあたりも、独特のワードセンスでした。今後は甲州弁以外の方言にも対応していきたいとのこと。

審査員からは「方言はイントネーションも大事なので、音声でも聞けたほうが良いのでは?」「単語ではなく文章の翻訳はどこまでできる?」など、興味津々な質問が飛び交いました。誠実な印象でプレゼンに臨んでくれた稲垣さん、兼田さんの、地元愛を感じる発表でした。

[U18]Idea Division-08

ほぐろ(長野県松本工業高等学校)

App:「ぶんべつくん」

Member:宮坂薪輝、幅陵馬、猿田唯都

Mentor:三澤実(長野県松本工業高等学校)

※KDDI賞受賞

渋谷のハロウィーン等でごみが散乱しているニュースから、ごみ分別に課題を感じた「ほぐろ」のみなさんが取り組んだのは、自動でごみを分別するシステム。カメラにごみを認識させると、ごみの分別を認識し、適正なごみ箱の蓋だけが空いて、適正にごみを捨てられるというものです。ごみ捨てするとポイントが入る仕組みも考えました。

カメラからごみ分別を認識する技術力に関心の声が上がる一方、分別の判断材料については「もっと精度の高い認識要素もあるのでは?」との指摘も。

とはいえ、実際に蓋が空くごみ箱までセットで作ってしまうのは工業高校ならでは。また何より「自動でごみを識別させて、ふたを開ける」というコンセプトの面白さが、審査員の評価を集めました。まだまだ開発の余地がありそうな、ポテンシャルの高さを感じるアイデアと作品でした。ぜひ引き続き開発を続けてほしいと思います。

[U18]Idea Division-09

武田和樹(豊島区立西池袋中学校)

App:「編模様(あもーよ) イラスト手編み支援アプリ」

Member:武田和樹

Mentor:寺本大輝(株式会社ハックフォープレイ)

※長野県知事賞受賞

イラスト手編みの総合支援ツールを発表してくれたのは、東京都から参加の武田和樹さん(中3)。お母さんが編み物をしていて、途中で間違いに気づきほどいている様子を見て「もっと効率的にできないかな?」と考え、開発しました。

今回は編み物でしたが、目の前にある困りごとを深く・的確に理解し、それを解決するためのプログラミングのアイデア力もズバ抜けている。そんな総合的なクオリティの高さが、編み物をやったことがない人にも十分に伝わってくる秀逸な作品でした。プレゼン会場の観覧者も、武田さんの高いクオリティに圧倒されている印象でした。

「今被っている帽子や着ている服、目の前に並べた作品も、全て編模様(あもーよ)で作ったものです」と語る武田さん。すでにアプリストアにリリースし、利用者のレビューで反響をチェックしたり、都内でアプリを使った編み物ワークショップを開催するなど、アプリの効果もしっかりと検証されていました。こういった活動がアプリの品質の高さに裏打ちされていることも、よく分かるプレゼンでした。

世の中をワクワクさせられる才能を持った若きクリエイターの武田さんに、今後も期待大です!

[U18]Data Division-01

ちくわ(信州大学教育学部附属長野中学校等、HackDay結成チーム)

App:「信州ナビβ」

Member:古城隆人、中村稜河、水谷俊介

Mentor:-

※NTTドコモ長野支店賞受賞

さて、ここからはU18のData Division(データ部門)。

10月19日~20日に実施したスピンオフイベント・HackDayで出会った3人組「ちくわ」が、イベント後も開発を進めて堂々のDemoDay進出です!開発したのは、県の観光・交通アプリ「信州ナビ」をブラッシュアップしたブラウザアプリ「信州ナビβ」です。当日は古城さん、水谷さんの2人がプレゼンに臨みました。

「現在の信州ナビは、ターゲットが居住者なのか観光客なのかあいまい」と語る古城さん。実際の利用者データが東京・名古屋・大阪と大都市圏に集中していることに注目し、観光客をターゲットとした、今の信州ナビにはない新機能を次々に実装しました。

その日の天気に連動したおすすめ観光地の紹介や、観光地ごとのおすすめの持ち物リスト、携帯の電波が届かない登山道や山間部などでも活躍するローカル保存機能などなど・・・。これらは、HackDayの中でもチーム内でアイデア出しをしていたことを覚えています。

HackDayでは、チームで開発に向き合う姿勢から「開発頑張ったで賞」を受賞したちくわのみなさん。イベント後も引き続き開発を頑張り、出たアイデアをすべて実装してきたその実行力に、事務局も思わず感動してしまいました。

[U18]Data Division-02

あなたの心のパトライト監視し隊(長岡工業高等専門学校)

App:「パトライト監視IoT」

Member:鶴巻力哉、中倉拓哉、谷内詞哉

Mentor:矢野昌平(長岡工業高等専門学校)

※信州大学長賞受賞、起業家甲子園挑戦権獲得!

長岡高専から参加の「あなたの心のパトライト監視し隊」のみなさん。3人組のチームでしたが、当日は1年生の2人がプレゼンしてくれました。

ものづくり現場などで従業員が定期的に目視で見回る監視作業をIoTで効率化しようと、異常を知らせるパトライトをセンサーで自動検知し、従業員に知らせるというシンプルなプランです。ですがシンプルなだけに、プレゼンもとても分かりやすく、「従業員が楽になる」という導入メリットもよく伝わりました。また実現性の高さもうかがえ、高評価を得ました。

高専ならではの技術力の高さで、当コンテストから2年ぶりに【NICT起業家甲子園への挑戦権】も獲得することができた、あなたの心のパトライト監視し隊のみなさん。NICTメンターの福野泰介さんの指導のもと、ブラッシュアップされたアイデアを、起業家甲子園の晴れ舞台で見せてくれることを期待しています!

[U18]Data Division-03

ちょっと終バス逃しました(長岡工業高等専門学校)

App:「ななせぐッ!」

Member:小林歩夢、池上隆生、中川太一

Mentor:矢野昌平(長岡工業高等専門学校)

デジタルノギスというものをご存知ですか?物の長さを精密に図る道具のことです。このノギスのデータ数値を効率的に管理したいというのも、モノづくり現場の切実な課題なんだそう。この課題の解決にチャレンジしたのが、長岡高専「ちょっと終バス逃しました」のみなさんです。

こちらも、前のチーム同様、シンプルな分導入が現実的なプランであり、「応用先がたくさんありそう」という声も。また、プレゼンでも各工程でこのアプリを使う前と使った後の違いを比較するなど、説得力の高いプレゼンをされていたのも印象的でした。

現場のリアルな困りごとを把握し、実際に解決アイデアを形にできるのは、高専生の強みだと思います。こういった強みをそのまま体現している、将来が楽しみな3人のプレゼンテーションでした。

U29(19~29歳)

専門学校、高専(4年生以上)、大学生、社会人と、多彩な9組のみなさんが、多彩なプレゼンテーションを見せてくれました。

[U29]Idea Division-01

サポテン(トライデントコンピュータ専門学校)

App:「三世代サポート運転アプリ」

Member:増田晃大、村上雄亮、赤田直隆

Mentor:木下稔(トライデントコンピュータ専門学校)

※信越情報通信懇談会長賞受賞

U29のトップバッターは、トライデントコンピュータ専門学校「サポテン」のみなさん。高齢者ドライバーの危険運転を”孫の声”で解決するという、ユニークなアプリです。

「孫を持つ高齢者にとって、孫や家族は非常に大切な存在であることが多い。特に孫の声は安全運転に効果が高い可能性がある」。今回のアイデアの根拠を、データを交えて力説してくれたサポテンのみなさん。車載センサーに不要になったスマホを使うという点も、導入障壁が低く、エコでユニークでした。

監視されていることへの不快感に対する配慮や、見守る家族側への通知方法の工夫など、ブラッシュアップ要素も数多く指摘された作品でしたが、それもポテンシャルの高さとアイデアの面白さゆえ。ぜひ唯一無二のアプリに育ててほしいと思えるアプリでした。期待しています!

[U29]Idea Division-02

MOST(トライデントコンピュータ専門学校)

App:「カジタツ~目指せ家事の達人~」

Member:鷲尾雅史、佐藤光介、水谷柚稀

Mentor:木下稔(トライデントコンピュータ専門学校)

※NTTドコモ長野支店賞受賞

家庭内、特に夫婦間でトラブルになりがちな「家事の分担」を便利にするためのアプリを開発したのは、同じくトライデントコンピュータ専門学校「MOST」のみなさんです。アプリのポイントは「家事分担の見える化」と「やり方のノウハウ伝承」。

家事の分担が特定の人(妻など)に集中してしまうこと、よくあると思います。原因は、家事のこだわりポイント(例えば洗濯物はこうやってたたみたいなど)をほかの家族が理解していないこと、と分析するMOSTのみなさん。家事のこだわりポイントを動画で紹介し、実際にどれだけ家事をやったかをグラフで見える化するアプリを開発しました。

家事のやり方動画の作成など初期設定の大変さへの指摘もありましたが、「やり方動画を他者と共有できる機能があったら便利そう」「家事をやっていないと怒られていたけど可視化してみたら意外とやってた、みたいな発見がありそう」「新たな夫婦喧嘩の火種にならないかな?」といった、実際の利用を想定した様々な意見が出されました。これからも円満な家族関係を目指すアプリを追及してほしい、MOSTのプレゼンテーションでした。

[U29]Idea Division-03

kbylab(信州大学)

App:「心に残る研究紹介エージェント」

Member:吉原一成、堀立樹、寺平利来、冨田樹、田中和弘、本戸丈裕、髙井亮磨、松澤涼平

Mentor:小林一樹(信州大学)

※VAIO賞受賞

複数の大きなモニターを縦につなげた大きな画面で実機デモを見せてくれたのは、信州大学「kbylab」のみなさん。プレゼンしたのは、大学の研究内容を分かりやすく紹介するためのエージェントです。

工学部の学生であるkbylabのみなさんは、学祭で自身の研究内容を紹介することがあるそうです。が、大学の工学部の研究は専門的な内容が多く、説明するのも一苦労なんだとか。それをなるべく分かりやすく相手に伝えるために注目したのは「説明者と聞き手との距離感」。相手との距離を意識しながら紹介するバーチャルエージェントを開発しました。

実機デモでは、かわいい女の子エージェントが等身大モニター上で近づいたり離れたりしながら説明し、印象の違いを見せてくれました。テキスト記事ではなかなか伝えることができませんが、確かに心理的なインパクトを感じました!対人対応をロボットやバーチャルエージェントが担う機会は今後増えてくることが予想されます。今後は、歩いて近づくなどの動きや声の大きさなども検証し、さらに進化させてほしい。そんな可能性を感じるプレゼンでした。

[U29]Idea Division-04

ZONE(トライデントコンピュータ専門学校)

App:「プリント点呼」

Member:稲垣隼人、長谷川大造、栗林優里、伊藤せいら

Mentor:橋本祐史(トライデントコンピュータ専門学校)

※KDDI賞受賞

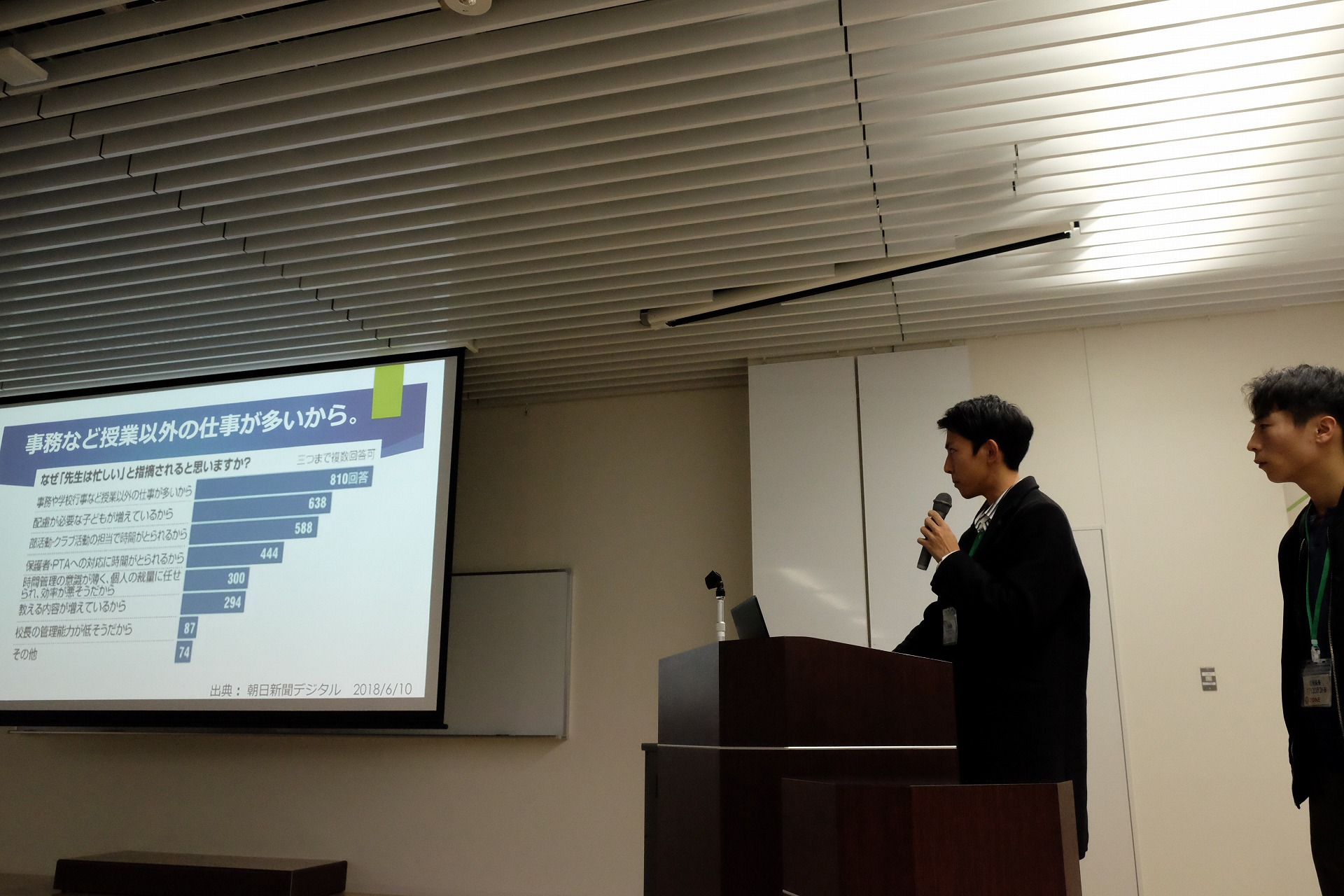

教員の業務負担軽減を目的にアプリを開発したのは、トライデントコンピュータ専門学校「ZONE」のみなさん。当日は稲垣さん、長谷川さんの2名がプレゼンに登場し、QRコードによりプリントの提出状況を簡単にチェックできるアプリを発表しました。

あらかじめ生徒にQRコードのシールを配布しておき、貼付した上でプリントを提出させます。教員は、プリントに貼付されたQRコードを読み取ることで提出状況の管理ができるというもの。データはPCにも転送され、クラスや日付、科目などを管理できるようになっています。実際に通っている学校の先生に試してもらった検証動画も見せてくれました。

教員の仕事は多岐にわたるため、教育現場の働き方改革はなかなか難しい課題です。そのような中、「プリント提出状況」にのみ機能を絞り込んだ点が、特に教育現場で働く審査員から評価を得ていました。このアプリで改善できる業務は全体で見たら一部だけかもしれませんが、業務改善の第一歩として今後も研究を進めてほしいという声が多く聞かれたアプリでした。

[U29]Idea Division-05

阿部正寛(未来工作ゼミ)

App:「MyMe」

Member:阿部正寛

Mentor:-

※ソフトバンク賞受賞

今日着る服や外食時のメニューなどに迷ってしまうような経験、誰にでもあるのではないでしょうか?そんな日常生活の中での”ちょっとした選択”を迫られたとき、いつもの自分ならどうしているかを教えてくれるアプリ「MyMe(マイミー)」を開発したのは、アソビズム未来工作ゼミの阿部正寛さんです。

迷ったときに何を選択するかは、ユーザーがあらかじめ入力した情報から分析、予測されます。そのためユーザーには、「通常時(悩んでいないとき)に基本情報を入力させる」というハードルが存在します。阿部さんはそのほしい項目をダイレクトに尋ねて入力させるのではなく、占いをフックに上手に誘導し情報を収集する工夫を加えました。

「人生は選択の連続」と阿部さん。利用シーンは着る服の選択や外食メニューなど、日常のちょっとした選択を、テクノロジーを使って普段の自分自身に問いかけ、自分を再認識することができる、面白い発想のアプリでした。

[U29]Idea Division-06

eat marker(トライデントコンピュータ専門学校)

App:「eat marker」

Member:足立丈也、平子卓哉、増田隼也

Mentor:-

※KDDI賞受賞

普段名古屋を中心に生活しているトライデントコンピュータ専門学校「eat marker」のみなさんは、日々いろいろなお店で食事をしているそうですが、おいしかったお店の店名や場所が分からなくなってしまうことが多いとか。そこで、自分が行った飲食店の情報を”自動で”蓄積していくアプリを開発しました。

GPSとGoogleの店舗情報を参照し、一定時間以上滞在した飲食店を自動で蓄積していく仕組みなので、ユーザーが手入力する手間がないというのが、このアプリの肝。スマホを持って生活しているだけで日々の外食履歴が蓄積されるので、「じぶんミシュラン」のようなものが勝手に出来上がる仕組みです。

職場や友人との飲み会、家族との外食、恋人とのデートなどなど、想定される活用シーンも幅広く、何よりサイレントログを蓄積していくという発想の面白さが高く評価されました。また、人の評価を見られる既存サービスが多い中、あくまでも「自分の感性を頼りにする」という姿勢でアプリを開発した心意気にも、評価が集まりました。たくさんの人の評価を検証しながらブラッシュアップできればさらに面白くなりそうな、可能性を感じるアプリでした。

[U29]Idea Division-07

形山竜一(長野工業高等専門学校)

App:「朝からドキドキアラーム」

Member:形山竜一

Mentor:伊藤祥一(長野工業高等専門学校)

長野高専で学んでいる形山竜一さんは、課題や提出物の締め切りに追われがちなんだとか。そんな形山さんが注目したのは、朝起きるときの目覚まし(アラーム音)。生活の一部であるアラーム音から、締め切り状況を聴覚で教えてくれるアプリを開発しました。

リマインダに登録されているタスクから「課題としてみなせるもの」のみを認識し、それらの優先度や締切に応じてアラーム音が変わるという仕組みです。iOS標準搭載のリマインダアプリを活用することで、iPhoneなどを使うユーザーにとって使いやすい仕様にしました。

非常に落ち着いた印象の形山さんですが、締め切りに追われすぎて切羽詰まったときは悪夢を見ることもあるんだそう。起床時のアラーム音から1日の始まりに締め切りを把握し、計画的な生活を送ることができるようになるとのことです。忙しい高専生だけでなく、締め切りを抱えるすべての人に有用なアプリです。引き続きUIの工夫など、開発を進めていってほしいと思います。

[U29]Data Division-01

ARTSAR(アーツカレッジヨコハマ)

App:「聖地コネクト」

Member:小林篤直、今村連、岩城拓海、片田真志、平本涼介、劉君柔

Mentor:佐藤憲一郎(アーツカレッジヨコハマ)

U29のData Division(データ部門)の1組目は、アーツカレッジヨコハマから参加の「ARTSAR」のみなさん。アニメや映画などの聖地巡礼に特化した、効率的な道順やAR記念撮影などができるアプリを開発しました。

観光アプリのような機能がメインですが、各情報はすべてアニメや映画などの「作品」から紐付く点、また選択された作品に応じて、効率的なスポットの巡り方の提案や、象徴的な場所ではARにより作品のキャラクターと記念撮影ができるなど、”聖地巡礼”に特化したコンテンツを丁寧に設計していました。また、管理者(地元自治体などを想定)用の管理画面も設計されており、聖地のデータを細かく登録できたり、利用状況の分析機能も搭載されていました。

AR記念撮影は「まるで観光地に落書きを残す感覚で」と、ARTSARのみなさん。なるほどなと思いました。プレゼンにも、アプリのプロモーション動画を放映するなど、見せ方にもこだわりが見られました。コンテンツへの愛を感じるプレゼンでした。

[U29]Data Division-02

川野邉賢二(株式会社日本システム技研)

App:「自転車盗難推測Bot」

Member:川野邉賢二

Mentor:-

※総務省信越総合通信局長賞受賞

ラストを飾るのは、県内ICT企業に勤務する川野邉賢二さん。長野県が提供している自転車盗難オープンデータから、自転車盗難のリスクを判定するチャットボットを開発しました。

チャットボットとの会話形式で「自転車を停めた場所の位置情報」「ユーザーの属性(年代、職業)」「施錠の有無」を入力すると、盗難情報のオープンデータ(自転車盗難が起こった場所等の公開データ)から自転車の盗難されやすさを計算し、教えてくれるというものです。チャットボットにはLINEを活用し、LINEを使っているユーザーであれば誰でも利用することができます。

盗難されやすさのスコア判定の仕方まで丁寧に説明してくれた川野邉さん。ただ、現在使っている年代や職業よりは「自転車の車種」が盗難されやすさに左右されるのでは?と考察していました。残念ながら現在のオープンデータには自転車の車種に関する情報がなく、提供データ側のブラッシュアップの必要性の示唆もありました。データ利活用アプリを募ったData Divisionのお手本を見せてくれた、川野邉さんの素敵なプレゼンでした。

結果発表

厳正なる最終審査の結果、今回の表彰結果は以下のとおりとなりました!(※出場順)

| 団体名・氏名 | 作品名 | 表彰 | 特別賞 |

| ためちゃんず(新島学園中学校) | どこでもドラム | ||

| 小森航平(未来工作ゼミ) | 読書のすすめ | ||

| 水谷俊介(信州大学教育学部附属松本小学校) | AIスクッチブラザーズ | 長野県教育委員会賞 | |

| 国土交通省交通安全課(新島学園中学校) | keep our lives safe system | NTTドコモ長野支店賞 | |

| ノーストップイーグル(宮田村立宮田小学校、STEAM Lab Sahara) | がるびっち☆せぱれーしょん | ||

| 頭文字(イニシャル)AI(新島学園中学校) | ことわざカルタ | ||

| 都留高校アプリ開発チーム(山梨県立都留高等学校) | 甲州弁翻訳アプリShingen | KDDI賞 | |

| ほぐろ(長野県松本工業高等学校) | ぶんべつくん | KDDI賞 | |

| 武田和樹(豊島区立西池袋中学校) | 編模様(あもーよ) イラスト手編み支援アプリ | 長野県知事賞 |

| 団体名・氏名 | 作品名 | 表彰 | 特別賞 |

| ちくわ(信州大学教育学部附属長野中学校等合同チーム) | 信州ナビβ | NTTドコモ長野支店賞 | |

| あなたの心のパトライト監視し隊(長岡工業高等専門学校) | パトライト監視IoT | 信州大学長賞 | !起業家甲子園! |

| ちょっと終バス逃しました(長岡工業高等専門学校) | ななせぐッ! |

| 団体名・氏名 | 作品名 | 表彰 | 特別賞 |

| サポテン(トライデントコンピュータ専門学校) | 三世代サポート運転アプリ | 信越情報通信懇談会長賞 | |

| MOST(トライデントコンピュータ専門学校) | カジタツ~目指せ家事の達人~ | NTTドコモ長野支店賞 | |

| kbylab(信州大学) | 心に残る研究紹介エージェント | VAIO賞 | |

| ZONE(トライデントコンピュータ専門学校) | プリント点呼 | KDDI賞 | |

| 阿部正寛(未来工作ゼミ) | MyMe | ソフトバンク賞 | |

| eat marker(トライデントコンピュータ専門学校) | eat marker | KDDI賞 | |

| 形山竜一(長野工業高等専門学校) | 朝からドキドキアラーム |

| 団体名・氏名 | 作品名 | 表彰 | 特別賞 |

| ARTSAR(アーツカレッジヨコハマ) | 聖地コネクト | ||

| 川野邉賢二(株式会社日本システム技研) | 自転車盗難推測Bot | 総務省信越総合通信局長賞 | NTTドコモ長野支店賞 |

≪表彰・特別賞について≫

長野県知事賞:全部門を通じた本コンテストの最優秀者

長野県教育委員会賞:U18.IdeaDivisionの優秀者

信州大学長賞:U18.Data Divisionの優秀者

信越情報通信懇談会長賞:U29.IdeaDivisionの優秀者

総務省信越総合通信局長賞:U29.Data Divisionの優秀者

NTTドコモ長野支店賞:各部門より1組ずつ、計4組

KDDI賞:各年代より2組ずつ、計4組

ソフトバンク賞:1組

VAIO賞:1組

起業家甲子園への挑戦権:1組(該当なしの場合もあり)

終わりに

過去最多の応募74件から、21組が出場した今回のDemoDay。冒頭でも書いたとおり、今回で5度目の開催となりました。年々応募件数が増えており、また、県内だけでなく県外からも多くの応募をいただくようになり、うれしく感じています。

今回はテーマを2つに分けたり、U15とU18を統合したりと、事務局的にはチャレンジングな部分も多くありました。またData DivisionのフォローアップイベントとしてHackDayも開催したので、例年よりも参加者と過ごす時間を多く持つことができました。

そこで感じたのは、参加者の熱さです。10月のHackDayでは、集合時間前から集まって開発を進めていたり、アイデア出しで意見をぶつけ合うシーンを多く見ることができました。また今回のDemoDayでは、残念ながら受賞を逃してしまったチームのメンバーが「どこがダメだったのか?」と悔しがっている姿も見られました。

過去の大会でももちろん熱いチームはいましたが、今回のみなさんからは特に熱い情熱を感じたような気がします。

今回のDemoDayの結果は上記のとおりですが、言ってしまえばこれはただの1コンテストの結果に過ぎず、ここからがスタートです。0から1を踏み出すみなさんを応援したいという思いで実施しているこのコンテスト。今回受賞できた人も、思うように成果を出せなかった人も、残念ながら出場できず観覧席から見ていた人も、このコンテストで新たな気づきや刺激を得られたと感じていただけたのであれば、とてもうれしく思います。今回得られたもの、持ち帰ったものを、次のクリエイティブ活動に活かし、未来を切り拓いていただきたいと願います。

次回も、未来のICTクリエイターの挑戦を、心よりお待ちしています!

CONTACT応募先・お問い合わせ

信州未来アプリコンテスト0〈ZERO〉事務局:一般社団法人 長野ITコラボレーションプラットフォーム(NICOLLAP)